全球资讯

世界奇迹大报恩寺琉璃宝塔

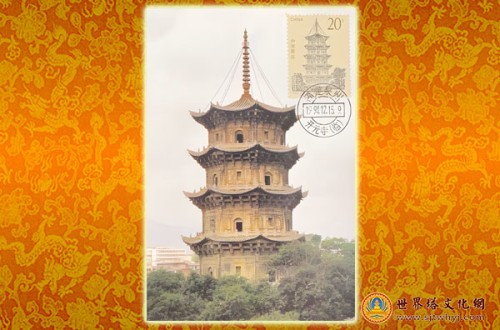

中世纪世界七大奇迹之一,南京大报恩寺琉璃宝塔。世界塔文化经典。

关于大报恩寺琉璃宝塔的传说故事

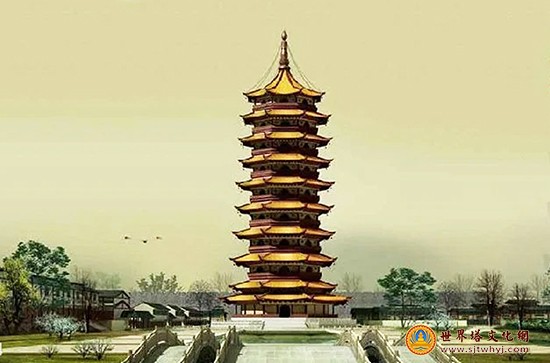

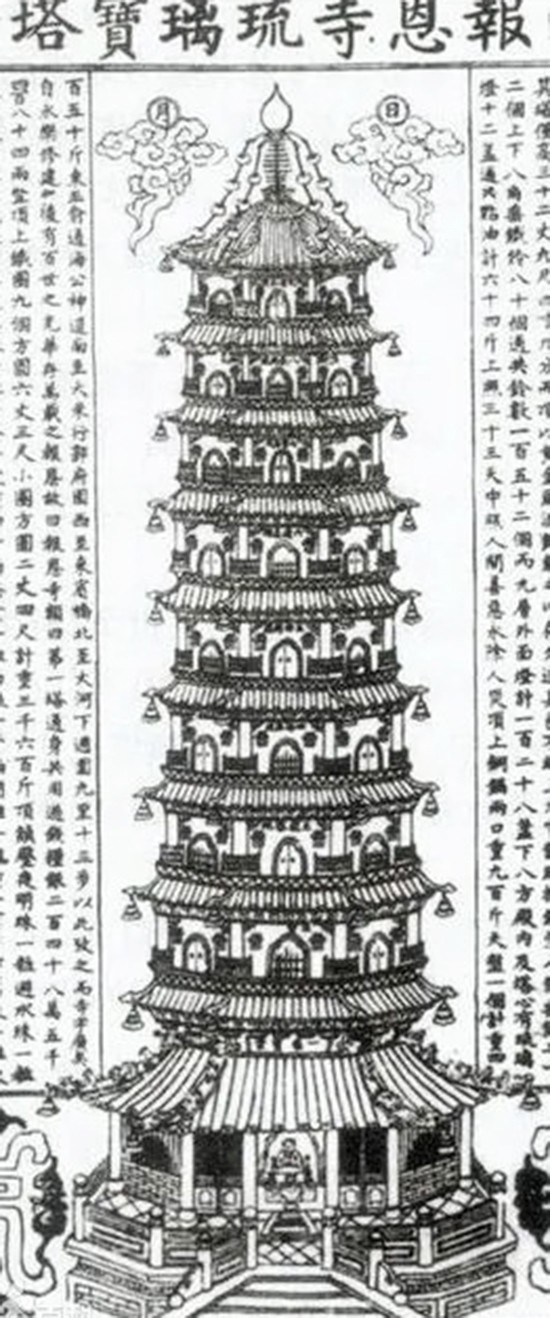

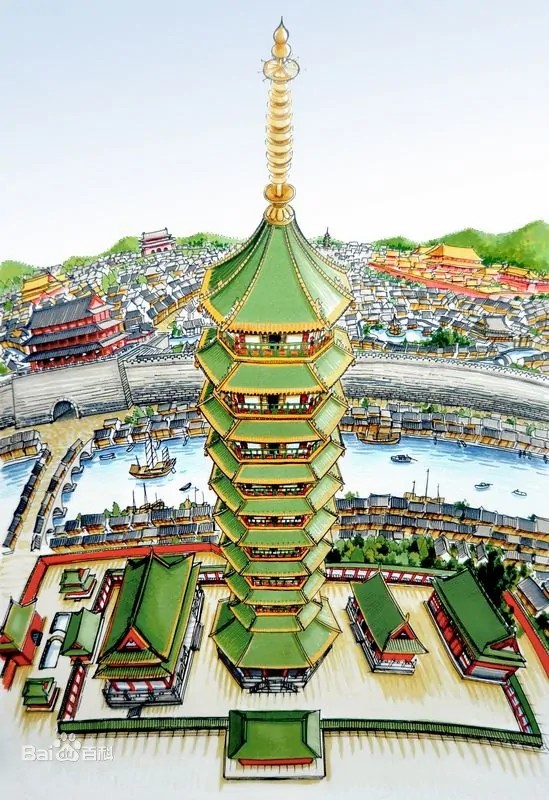

大报恩寺琉璃宝塔是大报恩寺的核心建筑,高78.2米,九层八面,周长百米。这项工程耗时近20年,使用的匠人和军工达10万人,耗资248.5万两银子。塔建成后,9层内外共设篝灯146盏,每盏芯粗1寸左右。大报恩寺琉璃宝塔高达78.2米,通体用琉璃烧制,塔内外置长明灯一百四十六盏,自建成至衰毁一直是中国最高的建筑,也是世界建筑史上的奇迹,位列中世纪世界七大奇迹,被当时西方人视为代表中国的标志性建筑,有“中国之大古董,永乐之大窑器”之誉,被称为“天下第一塔”。

明代初年至清代前期,大报恩寺琉璃宝塔作为南京最具特色的标志性建筑物,被称为“天下第一塔”,更有“中国之大古董,永乐之大窑器”之誉,是当时中外人士游历金陵的必到之处。

大报恩寺琉璃宝塔是明成祖朱棣为纪念其生母贡妃而建,高80米,9层8面,周长百米。这项工程耗时近20年,使用的匠人和军工达10万人,耗资248.5万两银子。据传,塔建成后,9层内外共设篝灯146盏,每盏芯粗1寸左右。

明代初年至清代前期,大报恩寺琉璃宝塔作为南京最具特色的标志性建筑物,被称为“天下第一塔”,更有“中国之大古董,永乐之大窑器”之誉,是当时中外人士游历金陵的必到之处。清代康熙、乾隆来江南时均曾登临此塔,康熙帝作诗云:“涌地千寻起,摩霄九级悬,琉璃垂法相,翡翠结香烟。缔造人功巧,流传世代迁。旷然弥远望,万象拱诸天”,乾隆帝还逐层题写匾额。

大报恩寺琉璃宝塔在南京的土地上屹立了近400年后,1856年毁于太平天国战争中。如今,明代永乐帝与宣德帝先后御制的大报恩寺碑尚存遗物。据史书记载,建造此塔烧制的琉璃瓦、琉璃构件和白瓷砖,都是一式三份,建塔用去一份,其余两份编号埋入地下,以备有缺损时,上报工部,照号配件修补。1958年在附近出土了大批带有墨书的字号标记琉璃构件,现分藏于中国历史博物馆、南京博物院和南京市博物馆。

大报恩寺琉璃塔与罗马大斗兽场、比萨斜塔、中国万里长城等一道被称为中世纪世界七大奇迹,并被西方人视为代表中国文化的标志性建筑之一。不过,直到20世纪前期,中国人自己才知道这样的评价。在某种程度上而言,正是西方对此长期推崇的信息的传入,才重新唤起了20世纪中国人对琉璃塔的历史记忆和现实思考。

大报恩寺琉璃塔在欧洲享有的盛誉,首先要归功于荷兰人约翰·尼霍夫(1618-1672)。1654年,荷兰东印度公司董事会决定派一个使团到中国访问,并要求随团的素描画家把沿途可能见到的景象以及奇异的建筑物以它们本来的形象描绘下来,作为资料保存。当时担任此职的正是约翰·尼霍夫人。约翰·尼霍夫对大报恩寺及其琉璃塔的描述虽然平实,但评价很高。

让大报恩寺琉璃塔名扬欧洲的,并不是这份报告,而是由约翰·尼霍夫之兄亨利·尼霍夫整理、编辑的尼霍夫游记。在尼霍夫游记中,南京大报恩寺琉璃塔已被称作是可与“世界七大奇迹”相提并论的伟大建筑,其独特的造型和无与伦比的美丽,通过文字和版画,被大肆渲染和热情推崇。

尼霍夫游记的出版和大量发行,使得大报恩寺塔成为最为欧洲人熟知的中国建筑。游记在1665年以法文出版后,激发了欧洲第一个中式建筑的灵感,这就是由路易十四授命,于1670年在凡尔赛建成的特列安农瓷宫。

尼 霍夫游记和插图,以及其他有关中国或亚洲的各类书籍不断引用或广泛改编。直到19世纪40年代,尼霍夫的游记和插图仍是欧洲人了解中国的重要知识来源。

大报恩寺琉璃塔之所以在欧洲家喻户晓,还得益于文学等作品的宣传。1839年安徒生就在《天国花园》中提到:“我(东风)刚从中国来———我在瓷塔周围跳了一阵舞,把所有的钟都弄得叮当叮当地响起来!”这里的瓷塔,就是大报恩寺琉璃塔。

也正因为如此,尽管中国在近代的整体形象已不断下降,但南京大报恩寺琉璃塔却仍然能获得西方人的尊敬。1841年,前来与清廷签订《南京条约》的英国“纳米昔斯”号军舰在抵达南京后,舰上英军纷纷上岸“游览”大报恩寺琉璃塔。1854年,美国驻华全权委员到达江宁(南京),其随员法斯等也慕名参观了大报恩寺琉璃塔。他们也许是最后一批见到该塔的外国人。尽管当时的琉璃塔已是面目全非,但法斯等人的描述仍充满着敬意:“面对这个巨大而无比壮丽的建筑物的毁灭和破坏,人们不免感到悲哀。”

在朱棣建塔前,这里曾有阿育王佛塔。崇佛的梁武帝萧衍,于大同八年(公元543年)对塔作了改造,复建长干寺,易名长干塔。宋天禧年间,又改为天禧寺,后建圣感塔。元至元年间,再改为天禧慈恩旌忠寺,元末塔毁。梁武帝为什么要复建长干寺?其在《幸阿育王赦诏》中称,时出现了异常天象,“月犯五车,老人星见”。

在塔建好后,顿现祥光。有诗“长干塔”称:“十丈祥光起相轮,铁浮屠镇法王坟;只愁西域神僧至,夜捧长干刹入云。”阿育王即铁轮王,传说曾于一日一夜间,役鬼神造了八万四千塔,此塔即是其中之一。此塔在梁武帝改造前,曾经多次重建。但自塔建成后,这里就出现异气,成为佛门宝地。

顺便交代一下,2008年8月,因南京重建大报恩寺塔,“长干塔”的地宫被当作大报恩寺地宫而意外被发现,出土了一只高达1.3米的大铁函。铁函内发现了一座金光闪闪的鎏金七宝阿育王塔的塔刹部分。朱棣把报恩寺塔选择在此,是否是出于这种考虑呢?这里也有一个传说,朱棣“靖难起兵”前曾向马皇后发誓,如果当上皇帝后,便建一寺塔报答。在兵渡长江时,江中忽然涌出一座宝塔,朱棣一惊,忽然想起了起事前的誓言。

在当了皇帝后的第二天,出现了一起怪事,天禧寺突然发生了一场大火灾。有人报信给朱棣,朱棣听说后让人不要救火,结果大火把寺烧得一干二净。火灭后,朱棣命人把寺址上所有的灰烬杂物全部铲净,扔到长江里,在原址重新建寺建塔——此即大报恩寺和大报恩寺塔。从朱棣亲自拟就的《御制大报恩寺左碑》看,朱棣的想法里还是考虑到这里“佛缘”的。“辉焕一新,重造浮图,高壮坚丽,度越前代,更名为‘大报恩寺’,所以祇灵迎贶,上资福于皇考皇妣……”

此后,大报恩寺塔也是异象不断。如明孝宗朱祐樘去世后,17岁的朱厚照当了皇帝。朱厚照当皇帝的头一年(公元1506年),多年平安无事的大报恩寺塔出问题了,让雷击坏了。时朝臣建议立即予以大修,但此建议遭到反对,有人认为这是不祥征兆,有警告新皇帝的天意。《明史·曾鉴传》(卷185)记载了此事:“正德元年,雷震南京报恩寺塔,守备中官傅容请修之。鉴言天心示儆,不宜重兴土木以劳民力,乃止。”

南京大报恩寺琉璃塔的前世今生

说大报恩寺和琉璃塔,就不能不提到明成祖朱棣,他被认为是大报恩寺和琉璃塔的营建者。

1399年,朱棣发动靖难之役,起兵攻打他的侄子、明朝的第二个皇帝——建文帝。三年后,朱棣打败了建文帝,在南京称帝,改年号为永乐。

永乐十年(公元1412年)八月,明成祖朱棣正式下令重建南京城墙外被毁的天禧寺。对此工程,朱棣精心策划,成竹在胸,他明确要求,重建工程要“弘拓故址,度越前代”。

他还赐给天禧寺一个其他寺院望尘莫及的待遇,就是要按照仅次于皇宫的规格,来建造一家皇家寺院。

根据《明太宗实录》中的记载,永乐二十二年三月,因天禧寺的重建将要完工,朱棣正式赐名“大报恩寺”,并亲自撰写了碑文。

由此可见,天禧寺是大报恩寺的前身。在朱棣下令修建大报恩寺之前,著于明朝洪武年间的《京城图志·寺观》,对天禧寺有过简单的记载:“天禧寺,即古长干寺,宋名天禧寺,在聚宝门外,有塔,今名因之。”

可见,大报恩寺原址早有寺庙,庙中亦有宝塔。可惜,史料记载,这些佛教建筑在明初的一场大火中都被损毁。史学家在复原了那座躺倒在路边、永乐二十二年明成祖所作的《御制大报恩寺左碑》后,发现上面清晰描述了大报恩寺的历史沿革。

天禧寺的前身,是在南京佛教地位很高的长干寺,而长干寺的前身,有可能是建于三国东吴年间的建初寺。琉璃塔的前身,则是建初寺里的阿育王塔。

建初寺是东吴时期江东首座寺庙,是继洛阳白马寺之后的中国第二座寺庙,也是江南首寺。

夏维中认为,朱棣之所以重修天禧寺,并决定修建一座世界上最瑰丽的琉璃塔,自然与这座寺庙重要的佛教地位有关;复建后赐“报恩”二字,寺名大报恩寺,塔名大报恩塔,则有着特殊的政治目的。

“朱棣是通过政变登上皇位的,他希望通过宗教活动为自己确立‘合法性’。他利用中国传统文化和佛教里通行的报恩思想,把天禧寺的复建和报答朱元璋夫妇养育之恩联系在一起,希望通过这个举动,绕开建文帝,把自己打扮成朱元璋的直接继承人。”夏维中说。

不过,朱棣的“报恩”究竟是报谁的恩?在历史上至今是一道谜案。

现存明初史料,比如《太祖实录》和《太宗实录》,明确记载朱棣为朱元璋的第四子,生母为马皇后。《明史》等正史也多遵循这种说法。“朱棣在世时,也曾多次在不同场合声明自己是马皇后所生,其标准说法是,他与懿文太子朱标、秦王、晋王、周王同为马皇后所生,排行第四。”夏维中说。

不过,关于马皇后是朱棣生母的说法,在明中后期就受到了广泛质疑。历史上主要流传着三种不同版本的说法。

一是达妃说。此说称朱棣是达妃所生,并非马皇后所生。

二是元主妃洪吉喇氏说。此说称朱棣的生母是蒙古人洪吉喇氏,她是元顺帝的第三福晋。元顺帝败后,朱元璋入元大都北京,见洪吉喇氏貌美,就留在了身边。然而她入明宫时就已经怀孕,后来生下了朱棣。根据此说,朱棣甚至不是朱元璋的子嗣,而是元顺帝的儿子。

三是碽妃说。这个说法最为流行,而且和大报恩寺的建造直接联系起来。这种说法的直接依据,是明《太常寺志》中的有关记载。

明末大理寺左丞李清在翻阅《太常寺志》时意外发现,该志记载懿文皇太子及秦、晋二王均为李妃所生,而朱棣则是碽妃所生。这让李清感到非常吃惊。

带着这个巨大的疑问,在1645年元旦,李清和当时的礼部尚书钱谦益二人,利用祭祀明孝陵的时机,悄悄对陵寝进行实地“勘察”,结果发现碽妃的牌位没有和一般的嫔妃一样位列东面,而是单独列在了西面。

这似乎是佐证了《太常寺志》中的说法:碽妃具有明显高于其他嫔妃的地位,原因不言而喻。

碽妃说让报恩寺当初的修建目的变得复杂起来。改朝换代,清朝入关以后,关于朱棣兴修 报恩寺和琉璃塔是为了纪念其生母碽妃的说法,也越来越流行。

一个颇为戏剧化的说法是:碽妃是高丽人,生下朱棣未出满月,就遭朱元璋和马皇后毒手,被处以极刑而死。朱棣登基后,为了缅怀生母,才在天禧寺旧址上兴修了报恩寺和琉璃塔。而大报恩寺的大雄宝殿中供奉的,实际上是碽妃的牌位。

夏维中认为,朱棣的生母到底是马皇后还是碽妃,历史上还没有定论。但是基本上可以排除碽妃是高丽人的可能性,朱棣也不太可能是元顺帝的子嗣。

“最直接的证据就是朱棣的出生年月。朱棣生于1364年,那时候朱元璋还在江南征战,与高丽尚未建立直接关系,更谈不上从大都元朝宫中掠人之美。”

大报恩寺和琉璃塔的修建,经历了漫长的17年,到大报恩寺落成时,明朝已经迁都北京,朱棣撒手人寰,把他的生母之谜也带入了地下。他的孙子宣宗朱瞻基在《御制大报恩寺右碑》中,以报恩寺为中心,把太祖朱元璋、太宗朱棣以及他的父亲朱高炽视作“三圣”,把帝位继承的过程描述得天衣无缝,合情合理。

大报恩寺和琉璃塔的建造,在当时无疑是一项浩大、复杂的工程。前后长达17年的工期中,朝廷动用了大量的人役,参与管理的各类官员、宦官也为数不少。

其中最具有传奇色彩的一种说法,督造大报恩寺的是七下西洋的中国著名航海家郑和。

众所周知,郑和是一名宦官。作为南京的守备太监,郑和可能确实曾参与报恩寺的修建,这是源于明朝制度的规定。明朝宦官中的内官监,主要职责就是负责国家营造的宫室、陵墓等。因此,像大报恩寺这样的皇家寺院,它的建设过程内官监必须从始至终参与,并担任监工的角色。

但是,夏维中并不认可郑和是大报恩寺的督造者之说:“在大报恩寺建设的前十几年,郑和不可能直接参与工程的组织、管理工作。道理很简单,从永乐三年起,郑和全力以赴忙于下西洋,绝对不可能承担大报恩寺的监修之责。”

不过,郑和也并非和大报恩寺完全无关。

在他第六次下西洋回国的永乐末年到第七次下西洋前的宣德六年之间,郑和基本上留驻在南京。在这段时间里,他作为南京的守备太监,同时又是内官监太监,理应对大报恩寺的修建负责。

根据历史记载,当时新登基的宣德皇帝,曾严厉训斥了郑和,起因是郑和为南京修造庙宇的工匠请赏。宣宗对工程的进度十分不满,曾明确要郑和“用心提督”,可见郑和曾在一段时间内担任这个项目的负责人。

大报恩寺的寺院规模极其宏大,有殿阁30多座、僧院148间、廊房118间、经房38间,是中国历史上规模最大、规格最高的寺院,为百寺之首。大报恩寺的修建,动用了大量的人力,主要来源是工匠、军人、民夫和罪犯四大类。

值得一说的是,大量使用军人是明初大工程的一大特点。郑和下西洋的军队就曾被调用于南京宫殿的修缮。另外,明初规定,各类罪犯都可以充工役,抵消刑期。

有史料表明,修建南京大报恩寺使用的囚犯曾多达上万人。1416年,朝廷风闻参加南京大报恩寺建设的囚犯躁动不安,担心出事,还专门派人前往调查。

动用如此多人力,历三代皇帝,大报恩寺宫殿及琉璃塔终于在1428年彻底完工。

之所以工期如此之长,很多学者认为,主要是因为琉璃塔的修建难度太大,耽误了工期进程。

究 竟是怎样一座塔,历经三代皇帝才修成,又令整个中世纪的欧洲为之疯狂?随着研究的深入,更多的历史谜题渐次揭晓。

欧洲人心目中这座中国琉璃塔的形象,完全来自于尼霍夫在游记中的描述,以及他为大报恩塔所画的版画:

这座高九层并有一百八十四级楼梯的塔,每层都有一个环形的围廊,廊上有各式塑像和窗户……在窗边有一些方形的通气孔,当中插着白色的铁条,看上去令人感到惊奇又有趣。从外部看,整个建筑有釉面的润滑感,绿、红、黄各色相间。塔身是由不同构件组成的,其安装方式如此巧妙以至于看上去浑然一体。在各层回廊之间的绿色塔檐下,都悬挂着小铜铎;每当风吹过,这些铜铎便开始晃动并发出令人愉悦的甜美声音。

文中充满了对琉璃塔的赞叹,但是对塔的高度及外形的描述,其实十分模糊。

许多年来困惑史学界的一个重要问题,就是这座琉璃塔的真实高度。有关大报恩寺琉璃塔高度的历史记载很多,众说纷纭,莫衷一是。

在大报恩寺及琉璃塔的研究历史上,民国时期任教于中央大学的张惠衣贡献很大。他将中国史书中有关琉璃塔的史料收罗殆尽,汇成十卷本的《金陵大报恩寺塔志》(以下简称为《塔志》),成为今人开展相关研究的重要基础。

此书持有闻必录的原则,收录了多种关于琉璃塔高度的史料。张惠衣本人相信清代所绘《江南报恩寺琉璃塔全图》(以下简称为《塔图》)的可靠性,采用了其中塔高“三十二丈九尺四寸九分”的说法。他的这一观点影响很深,很多介绍大报恩寺琉璃塔的文章皆沿袭此说。

但是,也有不少研究者对“三十二丈说”持有不同看法。

近年来,东南大学建筑系成玉宁博士在撰写《天下第一塔》一文时,既按照明代有关塔高二十四丈六尺一寸九分的记载,将塔的高度推算为78.02米,这个数据被称为“宣德数据”,又根据英国人和《塔图》的记载,给出了79.5米和105.3米两个数据。

夏维中认为,在这些塔高的数据中,作为官方数据的“宣德数据”最可信。

“之所以有这么多不同的说法,与明代的尺度问题有关,一方面因为明代的尺分为营造尺、量地尺和裁衣尺多种,每种尺的标准各不相同;另一方面,即使同属于一种尺,由于制作者的制作水平、所用材料的不同也有可能造成差异。”夏维中认为,如果没有关于明朝尺度新的考古发现,凭借现有的史料是不能确定琉璃塔的高度的。

2004年,南京市博物馆对明代南京宝船厂遗址六号作塘(造船船坞)进行了全面发掘。在作塘底层出土了两把明代的木尺,经考古学家鉴定,这两把木尺是真正的工部营造尺,具有非常重要的价值。明工部营造尺实物的出土,为解决琉璃塔高度的换算问题提供了重要依据。

根据“宣德数据”塔高“二十四丈六尺一寸九分”的记载,以南京明宝船厂遗址出土木尺反映出的“明工部营造尺1尺=0.315米”的换算标准,学者得出结论:南京大报恩寺琉璃塔的高度应为77.55米。困扰人们多年的宝塔高度问题,始得解决。琉璃塔最精妙绝伦处,无疑是它通体装饰的琉璃材料。

根据梁思成的考证,用琉璃砖做塔的面砖,始于宋代,比如河南开封的“铁塔”,就是通体敷以琉璃砖,因为其色如铁而得此俗名。但是,像大报恩寺琉璃塔这样通体砌着五彩斑斓的琉璃砖,则是绝无仅有的。

琉璃塔之所以能够使用如此高水平的琉璃建材,是因为明初南京拥有规模庞大的琉璃烧造业,琉璃制品的烧造工艺精湛绝伦。20世纪50年代以来的考古挖掘,证明了南京的琉璃窑就在雨花台外,琉璃窑和相关的一系列考古发现,也解释了很多历史传说的真伪。

一则广泛流传的关于明代建塔工艺的传说称,当初在修建琉璃塔时,官府共烧造了三套琉璃构件,一套上塔,其他两套则埋入地下,以备更换。

1949年以后,南京市考古工作者先后在城南出土过大量琉璃塔砖构件,南京市博物馆利用这些出土的构件,竟然成功地拼合出琉璃塔的壸门。可见,三套琉璃构件的传说,或许确是真的。

如此工艺复杂的一座琉璃塔,曾经被称为“天下第一塔”。在建成后的许多年里,每当夜晚来临,僧人会点亮几百盏油灯,通体透亮的大报恩塔,成为南京夜景中最璀璨的地标。然而,这座塔连同大报恩寺,却在后来屡遭破坏,渐渐败落。史书记载,1566年,大报恩寺遭雷火,天王殿、大殿、观音殿和一百四十余间画廊焚为灰烬;1600年,琉璃塔的塔心木质腐朽,导致塔顶倾斜,一位僧人募捐了数千两银子,才使之得以重修。

清朝建立以后,内府及地方都有对琉璃塔的拨款修缮记载。最后一次拨款是在1802年,修复竣工后,清政府还绘制了塔图并撰写了塔志。

太平天国在南京建都1年以后,也就是1854年5月底,美国驻华公使麦莲乘美国海军舰队的旗舰“色士奎哈那号”到达南京,对太平天国作外交访问。此时,琉璃塔在西方世界已经是最著名的中国建筑之一,以至于这个美国使团借着到南京的机会,慕名寻访琉璃塔。他们可能是最后一批见到琉璃塔的外国人。

1854年,大报恩寺塔彻底被毁,关于被毁的原因,历史上有两种说法。

一种说法是,清军攻克雨花台后,太平军为防清军占据大报恩寺对城内造成威胁,先下手为强,“用火药轰之,复挖空塔座下基地,数日塔倒,寺遭焚毁”。

另一说法则是,1856年,正逢“天京之变”,北王韦昌辉因为担心翼王石达开占领城外的琉璃塔,架炮攻击城内,派兵一面在塔下挖地道引爆炸药,一面用火炮直接轰击塔身,最终使琉璃塔化作一堆瓦砾,而大报恩寺的其他建筑也被由此引发的大火全部烧毁。

据说,那场大火在天京城南聚宝门外燃烧了几日几夜。

报恩寺琉璃塔的彻底毁灭,也形象地宣告了轰轰烈烈的太平天国农民起义从此走向衰亡与失败。当大报恩塔被毁时,天京城里军民中流传起“宝塔拆、自相杀”的民谣,反映了广大民众对太平天国运动的失望。

无论琉璃塔和大报恩寺到底是毁于战乱还是内讧,这一建筑史奇迹,从此在历史的风云中荡然无存。

此后一百多年的时间里,它彻底淡出了人们的记忆,直到本世纪初,一个重大的考古发现,让这里重新成为举世瞩目之地。

大报恩寺和琉璃塔,这座神秘的“中世纪第七大奇迹”,在历经数百年后,早已淹没在中华门外的民居之中,只留下一些残存的龟趺、碑座和“宝塔根”、“宝塔顶”、“宝塔山”等地名。

作为十多年前大报恩寺重修项目的发起人之一,南京大学历史系教授蒋赞初这样回忆自己与这座古寺的半生渊源:“早在二十世纪六十年代,我就来过这里,当时这里全是贫民区,挤满了狭小的房子,当地的居民把这里叫作‘宝塔根’,地面上还撒落了很多古塔上破碎的琉璃瓦,不少居民用这些砖瓦来造房子。”

1993年,蒋赞初退休。他和东南大学教授潘谷西、南京博物院原院长梁白泉组织了“三人文保小组”。根据他们的调研,大报恩寺的保护和考古研究面临两个问题:一个是居民的拆迁量比较庞大;一个是考古发掘从何开始,真正的塔基到底在哪里。“2000年左右,修复大报恩寺的想法再次被提出来,潘谷西更希望能够重建。”蒋赞初回忆,三人同时向省里提议,并陆续开了一些专题论证会。在这期间,大报恩寺的考古工作开始了,从2007年到2012年, 持续了5年左右。

大报恩寺遗址的考古发现,证明了史料典籍中对这座皇家寺庙和琉璃塔的许多记载和描述。考古队先后发现了大量的建筑遗址,包括大殿、天王殿、伽蓝殿、观音殿和油库等,这些发现都和《金陵梵刹志》史料上的记载相吻合。

蒋赞初认为,当时在考古现场出土的两米见方的大殿柱基,恐怕是明朝时期最大的。

按照当时的礼制,寺庙大殿柱的尺寸不能超过皇宫三大殿(太和殿、中和殿、保和殿)。而建于明朝的故宫,大殿柱基都是一米四到一米六之间。可以想象,这座皇家寺庙的规格有多高。

考古中油库遗址的发现,也证明了史书对于大报恩塔的文字描述是正确的,大报恩寺塔在晚上确实有142盏夜明灯同时点亮,光灿夜空。“考古队最希望找到的,还是大报恩塔塔基下的神秘地宫。”夏维中说。

地宫是为埋藏“舍利”(佛教高僧遗体火化后的遗存物)在塔基下建的地窖。最初只是将放有舍利的宝函直接埋于地下,以后逐步发展为建地宫放置宝函,唐代以后的佛塔都建有地宫。

史料记载,大报恩塔下也有地宫。既然这座大报恩塔是明成祖永乐皇帝朱棣所建,那么朱棣会不会也在地宫中放置一些宝物呢?

江苏省作家薛冰曾在其作品《家住六朝烟水间》中引用史料称,在大报恩塔中,永乐皇帝朱棣确实摆放了不少“宝贝”:夜明珠、避水珠、避风珠、宝石珠、避尘珠各一颗,以躲避风雨雷电和刀兵。还有明雄一百斤,茶叶一石,黄金四千两,白银一千两,永乐钱一千串,黄缎两匹,地藏经一部,阿弥陀佛经、释迦佛经、接行佛经各一部。除宝珠置于塔顶,余物都藏在塔底地宫。

为了尽快找到地宫所在,考古队在大报恩寺遗址里布下探方进行勘探工作,考古队员先后在一座井中发现了众多金银铜质地的佛像和一些佛教用品。

令考古队感到吃惊的是,在大报恩寺周围,还分布着一批排列有序的土坑和砖室墓,年代从东汉晚期到东吴时期。

在整个遗址的最高处,就是当时明代的宝塔山,在宝塔山的宝塔顶位置,考古人员终于发现了塔基和地宫。

2008年7月17日,考古人员打开了这座千年地宫。“通过考古发掘,我们才认识到地宫的年代比我们的想象的明代要早很多,这个地宫是宋代始建的。”大报恩寺考古队长祁海宁说。既然是宋代的地宫,那些关于朱棣在此埋藏宝贝的传说,自然都是子虚乌有。

考古队发现,地宫之内,从上到下以一层石块、一层夯土的方式有规律地填充并夯筑,共有39层。在第26层之下,离地表大概4.2米的深处,队员们发现一块边长约0.9米,厚约0.25米的方形覆石,位于地宫的中心。

在覆石之下,露出了一个方柱状的石函。石函的一侧, 刻着长篇铭文,题为“金陵长干寺真身塔鼓舍利石函记”。根据铭文的记载,这座地宫建于北宋真宗大中祥符四年,地宫中埋藏了一座七宝阿育王塔,塔内封存着自东晋长干寺流传而来的10颗佛祖真身舍利。

更加令人震惊的是,根据铭文的记载,七宝阿育王塔的银椁内,还供奉着释迦牟尼佛顶真骨。

根据铭文所说,石函打开后,就是一层铁函,里面则是七宝阿育王塔。

石函被打开的当天,铁函在全副武装的警察保护下,被运送至南京市博物馆地库内。

人们猜测,铁函打开后,绝对会是考古界的一次“惊天大发现”。

“塔王”现身

2008年11月22日下午,鎏金七宝阿育王塔在埋藏千年之后,被工作人员从铁函内“请出”。考古专家解开了包裹在塔身上的丝绸,造型精美的阿育王塔露出真身。

南京大报恩寺遗址长干寺地宫发掘出土的鎏金七宝阿育王塔高1.1米、宽40厘米,总重50公斤,是中国和全世界范围内已发现的最大规格的阿育王塔,堪称世界阿育王塔之王。

历史上诸多关于大报恩寺地宫和佛舍利的传说,再次浮现出来。

据记载,中国最早供奉舍利的佛塔,就是孙权在南京为高僧康僧会所建的建初寺内的阿育王塔。而后,北宋初年,可政大师恢复长干寺,建真身舍利塔。一直以来,人们都猜测,大报恩寺的地宫里,一定供奉着佛舍利,但是没人想到,这里供奉的竟然是释迦牟尼的顶骨舍利。

七宝阿育王塔内银椁底部所刻的铭文,明确记载了佛顶骨舍利的来源为北宋高僧施护的捐赠。

根据史料记载,980年,施护从阿富汗地区来到中国传法,虽然没有他曾带佛顶骨舍利来华的明确记载,但是宋初有相当一批天竺僧人和使节先后来华,多次进贡佛舍利。

西域进贡的这些佛教圣物来华后,首先被收入宫廷,其后又经由各种途径陆续流出至各大寺院。

大报恩寺的地宫建于北宋长干寺期间,所以这个地宫所供奉的佛顶骨舍利,极有可能也是从宫廷中流出,经由施护捐献给长干寺。

大报恩寺的佛顶骨舍利,是世界上仅存的一块佛顶真骨。大报恩寺佛顶骨舍利的发现,在佛教界和考古界,都具有非同一般的意义。

在这个地宫里,考古学家还出土了一大批北宋时期的珍宝,主要分为几大部分:

一是瘗藏容器。地宫里发现一整套的瘗藏容器,最外面的是石函,然后是铁函、七宝阿育王塔,然后两套金棺银椁,还有漆函、水晶瓶,这样一整套各种材质的瘗藏容器是非常珍贵的文物。

二是大量的北宋丝织品,很多丝织品上面还有当时建造这个寺院的主事者可政大师写的发愿文。

三是大量北宋时期的香料和香具,有檀香、沉香、乳香,还有香薰、净瓶、香瓶、香匙等一整套的香具,这也是考古史上非常罕见的文物。

最重要的,当然是七宝阿育王塔里的佛舍利。

大报恩寺遗址入选2010年度“全国十大考古新发现”,除了这一殊荣,它还创造了一项纪录——南京考古史上出土一级文物数量最多的文化遗址。大报恩寺遗址出土文物被定为一级品的多达16件, 地宫也因此成了名副其实的“国宝富矿”。

玻璃宝塔

在发现地宫和佛舍利塔7年以后,南京大报恩寺遗址公园正式向民众开放,一座钢加玻璃结构的新塔,重新矗立在地宫塔基之上。

见过此塔的人,经常会对一个问题感到疑惑:为什么建筑师们没有选择复建一座琉璃塔,而是修建了一座现代风格的玻璃塔?

在东南大学建筑学院的办公室里,作为大报恩寺遗址博物馆项目负责人之一,韩冬青向记者展示了大报恩塔的设计模型。“这个玻璃结构的设计方案,并不是最初的方案。”韩冬青说。“最开始的设想是复建大报恩寺和琉璃塔,随着考古工作的一步步推进,尤其是宝塔地宫的发现,整个设计方案发生了巨大的改变,从重建变成了遗址公园规划设计。”

作为大报恩寺承建和运营者的南京市文化投资控股集团副总经理田军,向记者简单讲述了方案的变化过程。

2002年初,在南京市政府的支持下,南京古都学会与南京秦淮区人民政府联合起草了《重建金陵大报恩寺塔寺方案》。2007年,南京市委、市人民政府启动大报恩寺项目,准备琉璃塔的重建工作。

正在人们翘首以盼琉璃塔重现之时,2008年,考古人员从大报恩寺前身宋代千禧寺地宫内出土了佛顶真骨舍利、七宝阿育王塔等一大批珍贵文物和佛教圣物,在海内外引发极大轰动。“项目定位随即由‘重建大报恩寺及琉璃塔’调整为‘建设大报恩寺遗址公园’。”田军说。

根据国家文物保护的“最小干预、原真性与可识别”原则,若重建琉璃塔,则建筑荷载太大,必须开挖基础,势必会对千年地宫造成破坏。“即使在原址重建新塔,也不能再做琉璃塔,否则将造成历史信息混乱。”韩冬青解释说。

事实上,大报恩塔在明代修建时并没有准确的测绘资料,只留下一些画作为参考。

“每幅画的尺寸都不一样,虽然可以从文字描述中了解琉璃塔的技术特点,却拿不到准确资料,所以现在也做不到完全复建。”韩冬青说。

田军提到,现代琉璃技术,因为材料不同、工艺不同,也很难做出和过去一模一样的琉璃件。

为了保护塔基和地宫,设计团队最终选择了钢结构加玻璃的技术手段,来代替老塔“砖加琉璃”的结构。

“我们用八组钢构桅杆形成竖向结构支撑塔身,这个结构最大的好处是轻,不会对塔基和地宫产生影响。”他说,毕竟新塔最重要的功能,是保护地宫遗址。

用玻璃结构主要是考虑到新塔要“透”,这是一种以虚喻实的艺术手法,琉璃塔是彻夜通体透明,到了晚上,僧人把油灯点亮,塔壁有贝壳做的窗户,灯光能够透过去。但是,现在的城市背景亮度要远远高于明代,要想让新的大报恩塔仍然成为地标性的建筑,夜晚的灯光亮度必须大大增加。

正是考虑到这些因素,建筑师选择了用通透的玻璃材料做塔身。

报恩新塔的设计和建造,不仅仅是对建筑艺术的挑战,更是遗址保护方式的一种新的尝试。

美国有线电视新闻网(CNN)在官网首页以大篇幅报道了这座新建的大报恩塔,极尽溢美之词。

从琉璃塔到玻璃塔,大报恩塔脱胎换骨,变了模样。但是几百年过去,无论大报恩寺琉璃塔在与不在,变与不变,它始终是中国的一个标志性符号,深深地植入西方人的“东方印象”里。