博物院

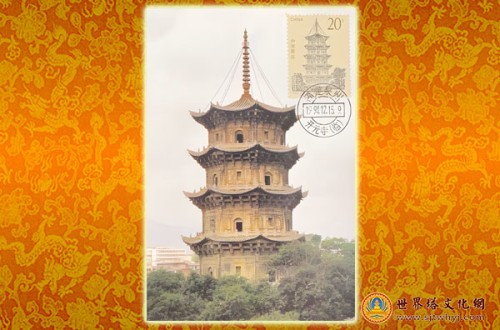

北凉时期石塔

北凉(397—439)是公元五世纪初割据河西走廊的一个小政权,北凉盛事佛教,北凉石塔则是北凉时期雕刻的佛教文物, 北凉石塔的制作,代表着雕刻技巧、审美观念与宗教内涵,是研究艺术史、宗教史不可或缺的一环。

敦煌市博物馆收藏的北凉石塔是**一级文物,出自于敦煌三危山王母宫。高36厘米,底径12.7厘米。结构完整,各部均有不同程度的残损。石塔造型由八面形塔基、圆柱形塔腹、覆钵形塔肩、塔颈、相轮、塔盖六部分组成。塔基下有榫头,说明塔基下原有塔座。

八面形塔基每面宽边方框内为减地平雕刻立像,仅残存四面,另四面残损严重。有头光、披帔帛、男像上袒下裙,女像上束腰窄袖襦下着长裙,手中供物均为莲花。每像左上方刻一八卦符号,排列由震卦始,止于艮卦,从左止右与《周易·说卦》中的八卦方位顺序一致。圆柱形塔腹周刻经文或发愿文。覆钵形塔肩周开八个圆拱形龛,犬齿状和曲线状的火焰龛楣相间排列,上饰单线大瓣覆莲。龛内残存七像,另一像残损缺失。禅定坐佛身着双领下垂袈裟,面相方圆、广额、鼻准宽大,坐低平座。弥勒坐高座,双手叠于胸前。塔颈极短,上托五重相轮,五层相轮雕分档竖线,相轮逐层收呈锥形。*上为半球形覆莲宝盖。

北凉石塔上的七佛与弥勒造像,正是按照《周易·说卦》中的“帝出乎震”一节来排列的,帝即天帝,造物主,以此比喻过去**佛,与象征东方和正春的震卦一个方位,随着佛的出现,万物也由此发生,也说明佛是万物的主宰。以此循环,至第七释迦牟尼佛,与象征北方和正冬的坎卦一个方位,**的弥勒与象征东北和冬末的艮卦一个方位。从“帝出乎震”的**佛经第七现在佛释迦,到既是终也是始的弥勒,说明七佛与弥勒就像万物的生长,随着时空的变化周而复始,循环不已,以此宣扬佛佛相袭,过去、现在、未来三世轮回的佛法永存思想。

北凉石塔是已知时代*早的中国古塔实例,其造像内容、文字、图符和艺术风格,反映了我国当时的佛教思想、佛教的传播与中国传统信仰相结合的情况,是研究早期佛教艺术和佛教思想流派的重要标本。北凉石塔用简单的八卦符号,通过中国传统文化的基本理论,将佛教教义形象化,使深邃的佛教理论更容易理解和接受。这一佛教艺术造型也反映出当时的佛教信仰已经大众化,北凉石塔才或成为当时极为流行的功德形式,也是佛教和中国传统文化美美结合的艺术佳品。